憧れのマイホームを手に入れたものの、引き渡し後にトラブルになるケースがあります。

トラブルに巻き込まれるとせっかくの新生活も台無しになりかねないので、トラブルの対処法や防ぐポイントを押さえておくことが重要です。

この記事では、新築注文住宅の引き渡し後によくあるトラブル事例や対処法、相談先からトラブルを防ぐポイントまで分かりやすく解説します。

マイホーム引き渡し後によくあるトラブル事例

トラブルを防ぐためには、どのようなトラブルがあるのかを理解しておくことも重要です。

ここでは、マイホーム引き渡し後によくあるトラブル事例をみていきましょう。

施工ミスや設備の不具合

注文住宅では、職人の技術不足や確認不足、連絡ミスなどのさまざまな要因で施工ミスや設備の不具合が起こるケースがあります。

たとえば、クロスの一部が剥がれている、ドアや窓がスムーズに開閉でいない、雨漏りしている、水回り設備が正常に動かないといったトラブルです。

とくに、配管や構造など目に見えない部分で施工ミスがあると発見が遅れるだけでなく、補修が難しくなるケースもあるので注意しましょう。

また、アフターサービスや保証内容によっては、補修などの対応でさらにトラブルになるケースもあります。

仕上がりが違う

注文住宅では、完成した家がイメージや事前の説明と違っているといったトラブルもあります。

施工ミスはないものの打ち合わせで伝えた素材や色、グレードなどが異なるといったケースです。

注文住宅では、家がない状態で図面などを見ながら話し合いで家の詳細を決めていきます。

その段階で、住宅会社とのコミュニケーション不足や認識のズレがあるとイメージがきちんと伝わらず「思っていたのと違う」となってしまう恐れがあります。

工期の遅れ

工期が遅れ、引き渡し自体が予定に間に合わず大幅に遅れるトラブルもあります。

工期が遅れる理由としては、資材の納期遅れや人員不足、天候不良などが挙げられます。

また、途中で工事内容を変更、追加したことで工期が伸びてしまい引き渡しが遅くなるケースもあるので注意しましょう。

工期が遅れてしまうと、入居のスケジュールが狂ってしまい仮住まいの賃料が長くかかる、引っ越し手配をし直すといったトラブルにもなります。

さらに、子どもの学校に合わせてスケジュールを組んでいると入学・転校のタイミングがずれるケースもあるので注意が必要です。

追加料金を請求される

契約後に追加料金が発生し、当初の料金よりも高額になり予算オーバーになるケースもあります。

たとえば、コンセントを追加した、標準仕様をオプションで変更したといった打ち合わせ時に見逃した項目の追加ケースで費用がかさむケースは多いものです。

なかには、地盤工事が必要になったなどで100万円以上追加費用が発生するケースもあります。

追加料金が発生しないようにするのが一番ですが、地盤工事のように必要不可欠な追加が出る可能性もあるものです。

資金計画の段階で追加費用が発生することを見越して、ある程度余裕を持った資金計画を立てておくようにしましょう。

近隣トラブル

建築工事中の騒音や振動・ホコリなどが原因で、近隣トラブルに発展するケースもあります。

また、工事中の車両により近隣住民の通行を妨げることでトラブルになるケースも珍しくありません。

とくに、近隣住宅との距離が近い、前面道路の幅が広いと工事で近隣に迷惑をかけやすいので注意しましょう。

建築工事中に近隣トラブルに発展し上手く解決できないと、近隣との関係性が悪化し引き渡し後の生活にも支障が出る恐れがあります。

近隣トラブルが出ないように事前に挨拶するだけでなく、万が一トラブルが発生したら悪化させずに円満に解決できるようにすることが大切です。

トラブル発生時の対処法

もしトラブルが発生したらどうしたらいいのでしょうか。

ここでは、トラブル発生時の大まかな対処法の流れとして以下のステップを解説します。

- トラブル内容を記録する

- 住宅会社に相談する

- 解決しない場合は専門家に相談する

トラブルの内容を記録する

施工不良などのトラブルが発生した場合は、まずはトラブルの状況をしっかり記録として残しておきます。

記録を残す際は、写真や動画などを活用するとよいでしょう。

あわせて、契約書や打ち合わせ内容などもチェックすることで問題点を明らかにすることも大切です。

住宅会社に相談する

トラブルの状況を把握したら、住宅会社などの相手方に相談し状況の改善を求めます。

住宅会社とやり取りする際は、口頭ではなくメールなどやり取りが残る方法を選ぶのがおすすめです。

のちのち対応してもらえないなどでトラブルになった場合、やり取りを残しておけば証拠として活用しやすくなります。

解決しない場合は専門家に相談する

相手方と話し合いでの解決が難しい場合、早い段階で専門家に相談することが大切です。

当事者同士では冷静な話し合いができずに、トラブルがより大きくなる恐れがあります。

専門家を介することでスムーズな解決を目指しやすくなるでしょう。

ただし、トラブルの内容によって相談先が異なります。

また、専門家への相談では費用が発生するケースもあるので、事前に費用などを確認したうえで検討することが大切です。

トラブルが発生したときに相談できる専門家

引き渡し後にトラブルが発生した場合、まずは住宅会社などの施工業者に相談します。

そのうえで、必要に応じて専門家に相談することも大切です。

事前に状況に応じてどのような相談先があるのかを理解しておく、トラブル時にも安心して対応しやすくなるでしょう。

ここでは、引き渡し後のトラブルで相談を検討できる専門家をいくつか紹介します。

住まいダイヤル

住まいダイヤルとは、国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口です。

住宅取得やリフォームに関しての技術的・法的トラブルを幅広く受け付けています。

住宅の不具合や施工業者とのトラブルなどを建築士に無料で相談できるだけでなく、必要に応じて弁護士への相談もできます。

国民生活センター

国民生活センターでは、消費者の相談窓口として契約トラブルや施工業者の対応などの相談を受け付けています。

トラブル解決のアドバイス受けられるほか、必要に応じて適切な専門機関も紹介してくれるので、どこに相談したらいいのか分からないという場合にも適しているでしょう。

法テラスや弁護士

住宅会社とトラブルになっているなど法的な対応が必要な場合は、弁護士への相談が適しています。

弁護士であれば住宅会社との交渉や法的手続きの代理人として解決をサポートしてくれます。

ただし、弁護士への依頼は費用が高額になりやすい点には注意しましょう。

初回は無料で相談できるケースも多いので、相談時に費用などもしっかり確認し依頼するかを検討することが大切です。

いきなり弁護士に相談するのはハードルが高い、知り合いに弁護士がいないといった場合は、法テラスに相談する方法もあります。

法テラスとは、国によって設立された法的トラブルの相談窓口です。

どこに相談すればいいのかわからない、解決方法が分からないといった場合で、問題解決の法制度や適切な相談先などのアドバイスを受けることができます。

また、弁護士への相談が経済的に難しい場合の費用の立て替えなども行ってくれます。

住宅に関する法的トラブルにも対応してもらえるので、相談先に迷ったらまずは相談してみるとよいでしょう。

トラブルを避けるためのポイント

住宅引き渡し後にトラブルになると、生活に支障が出るだけでなく精神的・経済的にも大きな負担が発生する恐れがあります。

トラブルにならないことが一番なので、事前にトラブルを防ぐポイントを押さえておくことが重要です。

ここでは、引き渡し後のトラブルを避けるポイントとして以下の5つを解説します。

- 引き渡し前に入念にチェックする

- 担当者とのコミュニケーションをこまめにとる

- やり取りの記録を残しておく

- アフターサービスや標準仕様をしっかり確認する

- 信頼できる住宅会社や担当者を選ぶ

引き渡し前に入念にチェックする

引き渡し後に不具合が発覚すると、補修などの対応に時間がかかりやすくなります。

また、引き渡し後時間が経ってから見つかった不具合は、施工ミスなのか入居後の使用が問題なのかの判断が付きにくくなるケースも珍しくありません。

基本的にほとんどの住宅会社で、引き渡し前に施主が住宅を確認する機会が設けられているので、この際に細かいところまで入念にチェックすることが重要です。

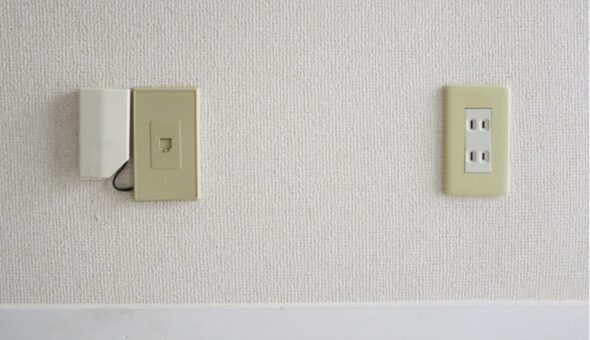

- 素材や色、グレードなどが打ち合わせどおりか

- コンセントや照明の位置や数は希望通りか

- 内外装に傷や不具合がないか

- 設備に不具合がないか

打ち合わせ内容や契約書、図面などと比較しながら決まった内容どおりにできているかを細かくチェックしていきましょう。

ちょっとした傷や汚れ、不具合など気になったことがあれば、遠慮せずにこの段階で住宅会社に伝えておきます。

ただし、天井裏や構造などは建物完成時では状態を確認できません。

できるだけ施工段階でこまめに現場に顔を出して施工状況をチェックすることが大切です。

担当者とのコミュニケーションをこまめにとる

仕上がりのイメージが違うといったトラブルは、打ち合わせ時のコミュニケーション不足も1つの原因です。

住宅のプロである担当者と初めて家づくりを進める施主では、住宅に関する知識量も大きく異なります。

疑問点や不明点はその都度しっかり確認し、コミュニケーションを取りながら打ち合わせを進めていくことが大切です。

また、打ち合わせ時は希望の家のイメージは写真や図を活用して、イメージを共有することをおすすめします。

言葉だけでは伝わりにくいことも図や写真を活用することで、認識のズレを防ぎやすくなるでしょう。

やり取りの記録を残しておく

引き渡し後のトラブルは、言った・言わないに発展しやすいものです。

言った・言わないを防ぐためには、やり取りは書面など記録に残りしておく必要があります。

注文住宅では打ち合わせ回数が多く、決める項目や変更点も多岐に渡ります。

いつ・何を決めた、変更したといった記録が残っていないと、後々言ったことと違っているとなって証拠がないとなりかねません。

打ち合わせなどの内容や何かを決定・変更した際には、メモやメール、録音などでやり取りを残しておくことで万が一の場合でも証拠となる可能性があるでしょう。

アフターサービスや標準仕様をしっかり確認する

引き渡し後に不具合が生じた場合、アフターサービスの対象となればスムーズに補修を受けることが可能です。

しかし、アフターサービスの補償内容は住宅会社によって異なります。

アフターサービスの内容が不十分だと、補修に時間がかかる、補修を受けられないといったケースもあるので注意しましょう。

契約前には、アフターサービスの対象や保証期間なども細かくチェックしておくことが大切です。

また、標準仕様とオプションの違いを理解していないと、追加料金が発生し予算オーバーンになりやすくなります。

標準仕様やオプションの内容や費用は住宅会社によって異なるので、どこまで標準仕様に含まれているのかをしっかり確認することが大切です。

なお、住宅展示場のモデルハウスは基本的にグレードが高い設備を利用しており、標準仕様とは異なります。

標準仕様でモデルハウスと同じ住宅ができると考えていると失敗しやすいので、注意しましょう。

信頼できる住宅会社や担当者を選ぶ

マイホームでのトラブルを防ぐには、信頼できる住宅会社や担当者を選ぶことが何より重要です。

住宅会社によって得意な工法やデザイン、標準仕様などは大きく異なります。

実績や口コミ、実際の施工事例などをチェックして、信頼でき自分の理想の家を建てられる住宅会社を選ぶことが大切です。

また、担当者との相性も重要なポイントです。

注文住宅は担当者と複数回の打ち合わせを重ねて作り上げていくため、スムーズにやり取りできる信頼できる担当者であるかも大切な要素になります。

経験や知識が豊富で信頼できる担当者であれば、安心して家づくりを一緒に進められるでしょう。

まとめ

ここまで、注文住宅の引き渡し後によくあるトラブルとその対処法、トラブルを避けるポイントなどを詳しく解説しました。

マイホームのトラブルは、信頼できる業者を選んで、契約内容や施工状況をしっかり確認することで防ぎやすくなります。

万が一トラブルになった場合でも、早い段階で適切に対処することで大きなトラブルに発展しにくくなるでしょう。

トラブルなく理想の家を実現できるように、まずは信頼できる業者選びからスタートするよいでしょう。